Wie wir in der vorherigen Folge unserer Serie „Wohin geht es in Digitalien?“ gezeigt haben, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz einer der Schlüssel für die Digitalisierung der Medizin. Darauf aufbauend haben sich eine ganze Reihe von Forschungszweigen gebildet, deren Ziel es ist, die Versorgung von Patienten einfacher und sicherer zu machen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte „digitale Chirurgie“. Lesen Sie im Folgenden, was dahintersteckt.

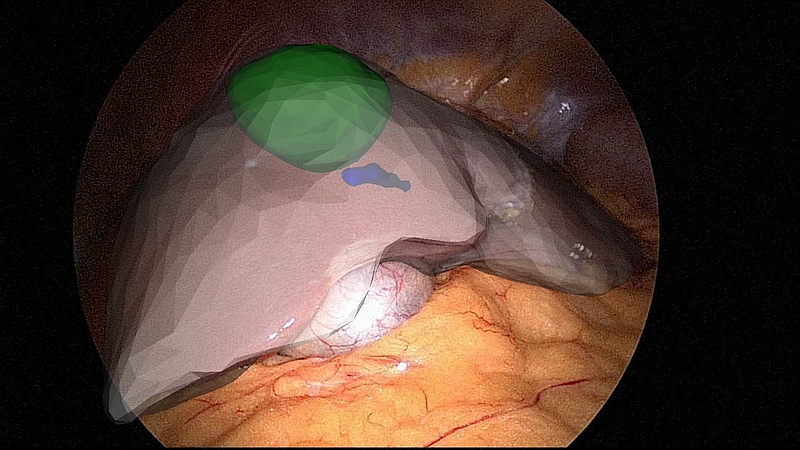

Aufmacherbild: Salzburger Landeskliniken

AR hilft Schlüsselloch-Chirurgie

Die Chirurgie wurde, wie Prof. Dr. Katrin Skerl in einem Fachartikel ausführt, in den 1990er Jahren durch die Entwicklung von minimalinvasiven Verfahren revolutioniert. Durch diese „Schlüsselloch-Chirurgie“ konnten plötzlich viele Operationen ohne großflächiges Öffnen des Körpers durchgeführt werden. Das reduzierte das Auftreten von Komplikationen wie auch von Infektionen deutlich, die Überlebenschancen der Patienten stiegen signifikant. Das Problem hierbei: Die Sicht des Operateurs wird das Blickfeld der in den Körper eingeführten Kamera eingeschränkt, Blut und gegebenenfalls Rauch erschweren die Sicht zusätzlich.

Nun macht die minimalinvasive Chirurgie den nächsten Schritt. Und zwar dank Augmented Reality. Sie hilft, Blutbahnen und Gewebearten optisch hervorzuheben und vermittelt so eine bessere Sicht für die Chirurgin oder den Chirurgen. Für die Generierung der entsprechenden Bilder werden die aktuellen Kameradaten zusammen mit präoperativen Aufnahmen durch spezielle Algorithmen und KI-Systeme analysiert und aufbereitet. Die dafür genutzten Lösungen ähneln denen, die auch in der Diagnostik eingesetzt werden.

Präzisere Operationen dank neuen Bildgebungsverfahren

Noch kämpft die digitale Chirurgie mit der Tatsache, dass menschliche Organe verformbar sind. Weshalb sie derzeit in erster Linie bei eher starren Organen wie Uterus oder Prostata zum Einsatz kommt. Doch auch für diese Einschränkung sind Forscherinnen und Forscher auf der Suche nach Abhilfe. Sie versuchen mithilfe eines neuen Bildgebungsverfahren, der sogenannten Elastographie, die Verformbarkeit des Gewebes qualitativ und quantitativ zu bestimmen. Grundlage sind bereits eingeführte Techniken wie MRT oder Ultraschall. Diese Bestimmung führt zu einer deutlichen Verbesserung der Bilddaten und macht es auch möglich, kritische Organe, wie etwa die stark durchblutete Leber, minimalinvasiv zu operieren.

Digitale Chirurgie: Roboter erreichen höchste Präzision

Solche genauen Aufnahmen sind auch Vorrausetzung für eine noch ausgeprägtere Form der digitalen Chirurgie. Nämlich der, die durch ein Roboter-System unterstützt wird. Die Werkzeuge, die ein solcher Roboter einsetzen kann, sind deutlich kleiner, beweglicher und vor allem deutlich präziser als die Hände von Menschen. Operationen, wie etwa die des Knies, können vorher präzise geplant werden. Für die Operation selbst steuert der Chirurg oder die Chirurgin den Roboter. Werden vorher festgelegte Parameter (etwa Schnittbahnen oder Bohrtiefen) überschritten, dann stoppt das System automatisch. Operationsfehler und Verletzungen des Gewebes lassen sich so sehr zuverlässig vermeiden. Für die Patientinnen und Patienten ist das aus nachvollziehbaren Gründen sehr vorteilhaft. Kurzzeitstudien aus dem Lenox Hill Hospital in New York zeigen, dass die Patientenversorgung bei roboterassistierten Operationsverfahren besser ist. Die Patienten berichten von geringeren Schmerzen und kürzeren Klinikaufenthalten. Muss eine Prothese angebracht werden, sitzt diese besser als nach konventionellen chirurgischen Eingriffen.

Auch Tumorpatienten profitieren vom Einsatz von Robotern, wie eine drei jährige Studie aus England belegt. So berichtet The Guardian , dass sich bei Patienten, bei denen die krebsbefallene Blase entfernt werden musste, das Risiko halbiert, sich einer weiteren Operation unterziehen zu müssen (52 Prozent). Das Auftreten von Blutgerinseln nach der Operation ging gar um 77 Prozent zurück.

Roboter als Stellvertreter des Arztes

An der Hochschule Furtwangen arbeiten Forscherinnen und Forscher an einem Assistenzroboter, der insbesondere die Erfolgsquote bei Tumoroperationen weiter verbessern soll. Bei solchen Operationen werden oft die tumorversorgenden Blutgefäße verschlossen oder tumorzerstörende Interventionen (Kryoablation, Radiofrequenzablation) durchgeführt. CT und MRT zeigen dabei die Position der Nadeln. Doch die entsprechenden Maschinen sind sehr groß und erzeugen zum Teil auch Strahlung, die bei längerer Exposition schädlich wirkt. Die Assistenzroboter sollen deshalb der verlängerte Arm der Ärztinnen und Ärzte werden. Dazu sollen sie ein taktiles Feedback generieren, das den Operateuren einen Eindruck von der beim Einführen auf die Nadeln wirkenden Kraft vermittelt.

Computerunterstützte Chirurgie: Roboter geschickter als Chirurgen

Ein bereits kommerziell verfügbares Roboter-System für die digitale Chirurgie heißt „Da Vinci“. Es wird bereits an vielen Kliniken einsetzt, etwa auch an der Uniklinik in Salzburg (siehe Aufmacherbild). Da Vinci ist ein universelles System für die digitale Chirurgie. Einsetzen lässt es sich für alle minimalinvasiven Operationstechniken. Es bewährt sich aber vor allem in Fällen, wo eine große Beweglichkeit der Instrumente auf kleinstem Raum gefordert ist. Gegenüber dem Operieren mit starrem Operationsbesteck erlaubt Da Vinci eine große Beweglichkeit der Instrumente.

Dieses Robotersystem wird sogar in der Herzchirurgie eingesetzt. Der große Vorteil hier: Es muss nicht mehr der gesamte Brustkorb aufgeschnitten werden, um am Herzen zu operieren – etwa um defekte Herzklappen zu ersetzen,

Robotersysteme helfen auch dem Pflegepersonal

Roboter sollen aber in der Zukunft nicht nur in der digitalen Chirurgie eingesetzt werden, sondern auch das immer knapper werdende Personal in der häuslichen Pflege unterstützen. So können etwa Roboterarme beim Anheben von Patientinnen und Patienten helfen. Ein Serviceroboter könnte bei älteren Leuten den Transport von Essen und Wäsche übernehmen und ihnen so zu mehr Autonomie verhelfen. Noch sind diese Anwendungen aber ein Stück weit Zukunftsmusik.

Gesteuert werden könnten solche Roboter dann von einen Brain-Computer-Interface (BCI). Solche Schnittstellen ermöglichen eine direkte Informationsübertragung zwischen dem organischen Gehirn und technischen Schaltkreisen. Vor allem körperlich behinderte Menschen können davon profitieren. Prototypen erlauben bereits heute die die Steuerung eines Cursors, die Bedienung eines virtuellen Buchstabierprogramms oder die Kontrolle von robotischen bzw. prothetischen Effektoren. Die Technik ist zwar noch nicht hundertprozentig ausgereift, befindet sich aber mittlerweile an der Schwelle zur Marktreife.

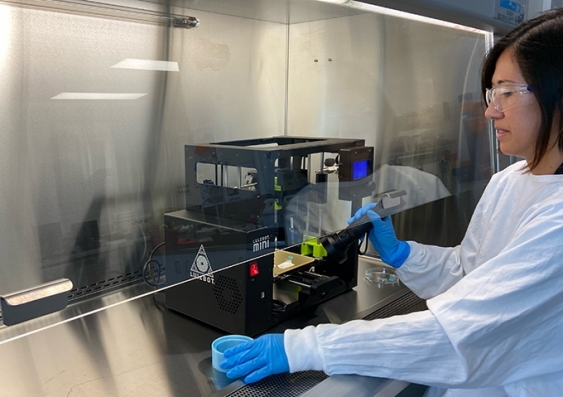

3D-Druck: Neue Knochen entstehen im Körper

Noch weiter entfernt sind die sogenannten Bioprinter. Ähnlich wie jene Geräte, die etwa Gürtelschnallen für Flugzeugsitze erzeugen, sollen Robotersysteme einst ganze Organe oder sonstige Körperteile „drucken“ können. Eine vielleicht früher realisierbare Anwendung wäre, durch dieses Verfahren künstliches Gewebe für die Pharmaforschung erzeugen zu können. Viele Forscher träumen sogar davon, dass sie einst ganze Organe und Körperteile drucken können und um damit dem eklatanten Mangel an Spenderorganen begegnen zu können.

Bereits Anfang 2021 konnten Forschende der University of New South Wales (UNSW) in Sydney eine Substanz entwickeln, mit der sich per 3D-Druck knochenartige Strukturen erzeugen ließen. Diese sollen dabei helfen, Knochen schneller, kostengünstiger und mit weniger Nebenwirkungen zu reparieren – etwa auch bei Krebs oder Verkehrsunfällen. Als „Tinte“ dient Calciumphosphat, gedruckt wird bei Raumtemperatur und ohne schädliche Chemikalien oder gar Strahlung – und bei Bedarf auch direkt im verletzten Gewebe.

„Das Coole an unserer Technik ist, dass man sie einfach direkt an einer Stelle extrudieren kann, an der sich Zellen befinden, wie zum Beispiel eine Höhle im Knochen eines Patienten. Wir können direkt in den Knochen gehen, wo sich Zellen, Blutgefäße und Fett befinden, und genau in diesem Bereich eine knochenähnliche Struktur drucken, die bereits lebende Zellen enthält“, betont Professor Kristopher Kilian, der die Technik mitentwickelt hat. Noch ist das Verfahren aber nicht für den Einsatz beim Menschen freigegeben. Es wird derzeit in Tierversuchen erprobt.

Herz aus dem Bioprinter

Noch spektakulärer ist der Erfolg von Forschenden an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Sie haben, wie sie Anfang des Jahres in einem Fachaufsatz bekannt gegeben haben, einen neuartigen sechsachsigen Biodrucker entwickelt, der Zellen aus allen Richtungen drucken kann. Er kann komplex geformte Blutgefäßgerüste herstellen, ohne Zellschäden zu verursachen oder das Zellwachstum und die Zellfunktion zu verhindern. Durch eine Kombination aus Druckverfahren und Zellkulturen sollen funktional komplexe Gewebe und ganze Organe entstehen. Den Beweis, dass dies möglich ist, lieferte ein Stück Herzgewebe, das rhythmisch schlug und für mindestens ein halbes Jahr als lebendig eigestuft wurde. Aber auch hier steht die Entwicklung noch ganz am Anfang.