Nach der Flutkatastrophe hat das große Aufräumen begonnen. Und damit auch das Nachdenken darüber, was alles schief gelaufen ist. Dabei gerät auch das deutsche Katastrophen-Warnsystem in die Kritik. Denn die traurige Lehre aus den jüngsten Ereignissen ist, dass dieses System offensichtlich nur suboptimal funktioniert.

Nach der Trauer kommt der Zorn. Mindestens 170 Menschenleben hat die Flutkatastrophe in Deutschland gekostet. Und immer mehr Betroffene in den Überschwemmungsgebieten fragen sich, ob diese vielleicht noch am Leben sein könnten, wenn das Warnsystem besser funktioniert hätte. In der Gemeinde Ahrbrück, 10 Kilometer flussabwärts vom Städtchen Schuld gelegen, das durch die Hochwasserkatastrophe eine traurige Berühmtheit erlangt hat, lebt Marion Lehmann. Der österreichischen Tageszeitung DerStandard (Online-Ausgabe) hat sie geschildert, wie sie in der Katastrophennacht auf Informationen gewartet hat – die aber nicht kamen: „Keine Radiowarnung, keine Sirene. Nichts.“

Aufmacherbild: CC0, Public Domain

Katastrophenschutz: Misslungene Generalprobe

Marion Lehman ist keine Einzelstimme. Überall in Hochwassergebieten berichten Betroffene Ähnliches. Nach diesen Berichten muss man zu dem Schluss kommen, dass das deutsche Katastrophen-Warnsystem, gelinde gesagt, nicht in einem optimalen Zustand ist. Für viele Kenner der Szene ist diese Erkenntnis aber nicht unbedingt neu. Bereits im September 2020 ist ein bundesweiter Probe-Alarm beim sogenannten Test-Tag krachend gescheitert. Das System, dass die Warn-Apps NINA und Katwarn im Backend mit Informationen versorgt, war in die Knie gegangen und hatte Verzögerungen bei der Alarmauslösung von bis zu einer halben Stunde erzeugt. Und bei manchen Nutzern kamen gleich gar keine Warnmeldungen an. Exakt das, was nun auch vielen Bewohnern in den Gebieten der Flutkatastrophe passiert ist.

Ein System, das lange Jahre gut funktioniert hat, hatte man zudem auf das Abstellgleis geschoben. Viele, der einst mehr als 100.000 Sirenen in Deutschland wurden – vor allem aus Kostengründen – abgebaut. Die wenigen, die noch nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen waren, zeigten sich bei dem Test als wenig zuverlässig. Eine ganze Reihe von ihnen blieb einfach stumm. Das Bundesinnenministerium hatte den landesweiten Probealarm in der Folge als „fehlgeschlagen“ bezeichnet – echte Konsequenzen gab es aber keine.

Im alten System waren die aufheulenden Sirenen das Signal, Radio oder Fernsehgerät einzuschalten und sich über den Notfall zu informieren. Selbst wenn man noch wie empfohlen ein batteriebetriebenes Radio aufgetrieben hätte, hätte das bei der aktuellen Flutkatastrophe wenig genutzt. Lediglich der Deutschlandfunk (DLF) passte sein Programm der Notlage entsprechend an, während der WDR sein ganz normales Programm weitersendete. Lokale Informationen – Fehlanzeige.

Warn-Apps: Moderne Alternative zu Sirenen und Radio?

Die Katastrophen-Apps sollen eine Alternative zu Sirenen und Radio sein. Doch schon ihre geringe Verbreitung spricht dagegen. NINA etwa wurde bis Mitte 2020 rund sieben Millionen Mal heruntergeladen, die Alternative Katwarn steht mit 1.000.000+ in der Statistik des Google Play Store. Also dürften allenfalls rund zehn Prozent der Bevölkerung eine solche App nutzen. Und beide Tools funktionieren natürlich nur, wenn das Mobilfunknetz verfügbar ist – und nicht, wie bei der aktuellen Flutkatastrophe, Wassermassen Strom- und Internetleitungen wegspülen.

Liest man den Kritiken der Nutzer, dann sind beide Apps auch noch ziemlich verbesserungswürdig. So wird vor allem die Katwarn-App als unzuverlässig, ungenau und schlecht zu bedienen beschrieben. Und selbst wenn die Warnungen ankommen, sind sie oft reichlich kryptisch, wie Manuel Atug, Mitbegründer und Sprecher der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen (AG KRITIS) auf Heise.de darlegt: „Wenn man jemandem sagt: Da kommen 200 Liter pro Quadratmeter runter, dann können viele Leute damit ohne Kontext nichts anfangen. Das sind zwar für die relevanten Entscheider oder Experten die richtigen Informationen, aber für andere Menschen ist das kryptisch.“

Kritik: Warnmeldungen oft kryptisch

Atug führt das darauf zurück, dass die Apps Teil des modularen Warnsystems (MoWaS) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind. Daran hängen aber auch noch andere Empfänger, wie Rundfunkanbieter, Nachrichtenagenturen, Telekomunternehmen oder Pager-Dienste. Weswegen die Formulierungen vielleicht für Polizei oder Feuerwehr relevant seien, für private Nutzer hingegen nicht. Um die Menschen zu erreichen, müsste man die Warnung viel konkreter und gleichzeitig allgemeinverständlicher machen. Etwa indem man vor einer Flutwelle von 4 Meter Höhe in der nächsten halben Stunde warnt.

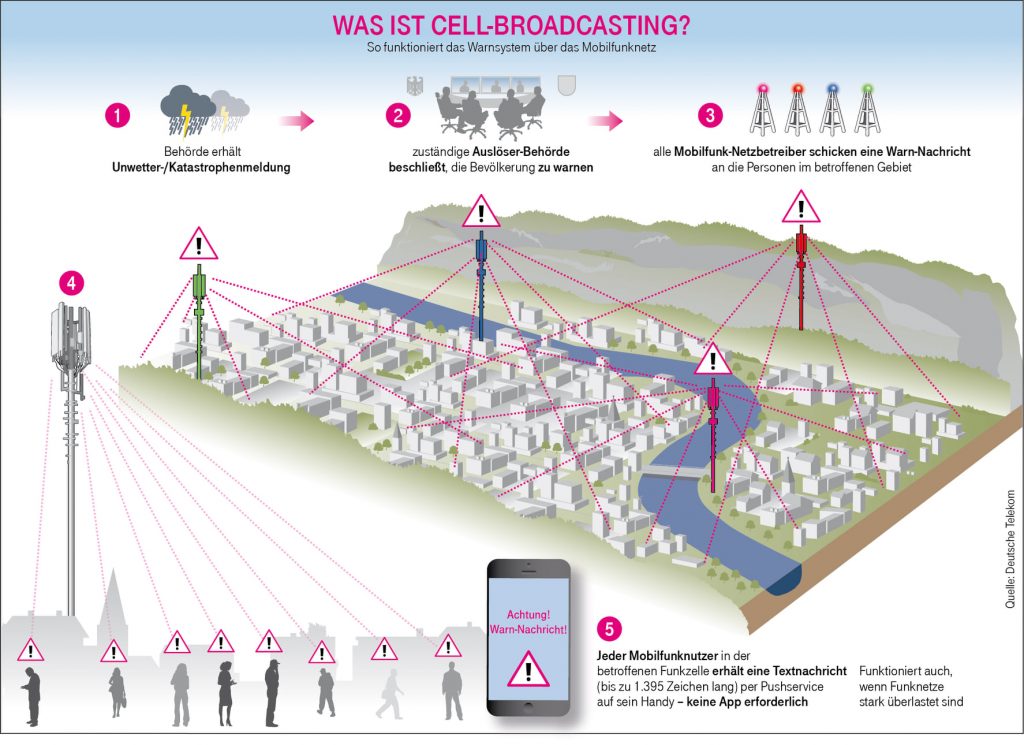

Eine niederschwelligere Technik, um solche Warnungen zu verbreiten, ist Cell Broadcast. Dieser Standard benötigt keine Apps und funktioniert mit allen eingeschalteten Mobiltelefonen – sogar mit den sogenannten Feature-Phones oder „Handys“, also den Vorläufern heute aktueller Smartphones. Über Cell Broadcast verschicken die Netzbetreiber eine Push-Nachricht, die bis zu 1395 Zeichen lang sein darf und auch Internet-Links enthalten kann. Die Nachricht erscheint automatisch auf dem Display des Mobiltelefons, und diese Technik funktioniert auch noch, wenn die Netze eigentlich schon überlastet sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Nachrichten funkzellengenau verteilt werden können. Das kann ihre Relevanz und auch die Akzeptanz erhöhen. Cell Broadcast wird deshalb weltweit als Warnsystem genutzt – nur in Deutschland (noch) nicht.

Cell Broadcast: Optimal für den Katastrohenschutz?

Das hat nach Ansicht von Sascha Lobo, Autor und Strategie-Berater, eher unverständliche Gründe. Einer davon, so glaubt er, ist schlichter Geiz. 20 bis 40 Millionen Euro würde die Einführung das System kosten, schreibt er in seiner Kolumne auf Spiegel.de. Der Chef des zuständigen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster nannte das laut eines Tweets des DLF „eine extrem teure Technik.“ Man muss aber nur die geschätzten Milliarden-Schäden des aktuellen Hochwassers zu diesen Zahlen in Relation zu stellen, um zu sehen, dass diese Aussage Unsinn ist. Wobei Schuster auch noch Cell Broadcast mit SMS verwechselte, was ihm viel Kritik einbrachte – er sei wohl nicht unbedingt ein Kenner der Materie.

Nicht zuletzt versteckte sich fehlender politische Wille in der Vergangenheit dann auch noch gerne hinter dem Datenschutz. Zumindest argumentieren manche Politiker, dass es in Deutschland verboten sei, Menschen ohne ihre vorige Zustimmung Botschaften zu schicken. Gegen eine lebensrettende Warnung im Notfall dürfte aber wohl niemand wirklich Einwände haben und das Problem wäre zudem mit einer einfachen Verordnung zu lösen.

Kehrtwende beim Thema Cell Broadcast

Offensichtlich hatte Deutschland sogar gegen einen EU-Beschluss gearbeitet, der die verbindliche Einführung einer Warninfrastruktur auf Cell Broadcast-Basis bis 2022 vorgesehen hätte. Deutschland hat dabei auf eine Ausnahmeregelung gedrängt – und sie bekommen. Demnach sollen zum 21. Juni 2022 die Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass „Anbieter von mobilen nummerngebundenen interpersonellen Kommunikationsdiensten“ öffentliche Warnungen an die Endnutzer übermitteln. Alternativ zu Cell Broadcast dürfen die Staaten nun auch andere Warnsystem etablieren, sofern diese die gleiche Effektivität garantieren. In Deutschland sollte dies der Mix aus Rundfunk-Warnungen, Apps und Sirenen bewirken. Was der in der Praxis zu leisten vermag, konnte man aber bei der jüngsten Katastrophe anschaulich beobachten.

So kam es vielleicht doch gar nicht so überraschend, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer am 23. Juli 2021 gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio erklärte, er habe die Einführung von Cell Broadcast nun doch in Auftrag gegeben. Der Bundesinnenminister betonte dabei zwar laut ARD, dass er diesen Mobilfunk-Warndienst nur als Ergänzung zu den bestehenden Warnmitteln betrachte. Warnungen der Bevölkerung sollten nach seiner Ansicht über möglichst viele Kanäle erfolgen. Cell Broadcast könnte dabei aber Apps, Sirenen und Rundfunk ergänzen. So führt die schreckliche Katastrophe und die in der Folge laut gewordene Kritik am Ende vielleicht doch noch zu positiven Konsequenzen.