Auch wenn es immer wieder kleine Fortschritte gibt: Das Ende der stetigen Leistungssteigerung bei Siliziumchips ist absehbar. Doch mit dem Konzept „Spintronik“ steht der Ersatz schon vor der Tür. Schnell, stromsparend und wie geschaffen für Computer. Denn die Zukunftstechnik arbeitet nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns.

Aufmacherbild: TU München

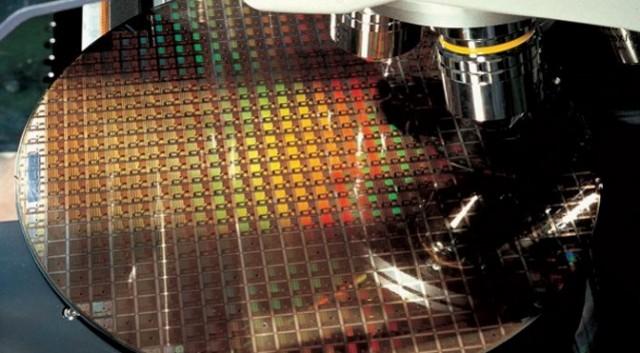

Seit vielen Jahren besteht der Fortschritt in der Welt der Micro- und Nanoelektronik vor allem in einem: in der Verkleinerung. Die Miniaturisierung machte immer leistungsfähigere Chips bei immer weniger Platzbedarf möglich. Die Strukturen, mit denen die Schaltkreise realisiert werden, sind im Laufe der Zeit stark geschrumpft und liegen derzeit bei 10 nm Größe. Das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT hat einen sogenannten Elektronen-Multistrahl-Maskenschreiber, entwickelt, der die Grenze sogar noch weiter auf 7 nm drücken kann. Und schon arbeiten Chiphersteller an Strukturbreiten bis hinab zu 3 nm.

Siliziumchips stoßen an ihre Grenzen

Doch es ist abzusehen: Der Schrumpfungsprozess kann und wird nicht ewig so weitergehen. Zumal die herkömmliche Elektronik auch noch ein paar systemimmanente Probleme mit sich bringt. Sie beruht nämlich darauf, dass Transistoren mit Hilfe einer elektrischen Spannung geladen oder entladen werden. Das stellt die binären Zahlen 0 und 1 dar. Doch dieser Vorgang kostet Zeit. Und vor allem Energie: Weil die Ladung flüchtig ist, müssen Speicherelemente einige hundert Mal pro Sekunde aufgefrischt werden, ansonsten gehen die Informationen verloren. Weil der Transport der Elektronen immer auch auf einen elektrischen Widerstand trifft, entsteht zudem Abwärme. Abwärme, die bei hohen Rechenleistungen zunehmend schwerer zu handhaben ist. Fun Fact: Sie ist ein Grund dafür, dass heutzutage Mining-Farmen für Kryptowährungen überwiegend im hohen Norden entstehen. Das spart zumindest Energie für die Kühlung.

Es gibt also mehrere Gründe, über eine Alternative nachzudenken. Seit einigen Jahren ist hierfür die sogenannte Spintronik im Gespräch. Dabei wird statt der der Ladung eine zweite Eigenschaft der Elektronen ausgenutzt: ihr Spin. Er beschreibt eine Drehbewegung des Elektrons um sich selbst: nach oben (spin-up) entspricht einer Drehung im Uhrzeigersinn, nach unten (spin-down) gegen den Uhrzeigersinn. Durch den Spin entsteht ein winzig kleiner magnetischer Dipol. Ähnlich wie in einem Stabmagneten gibt es einen Nord- und einen Südpol.

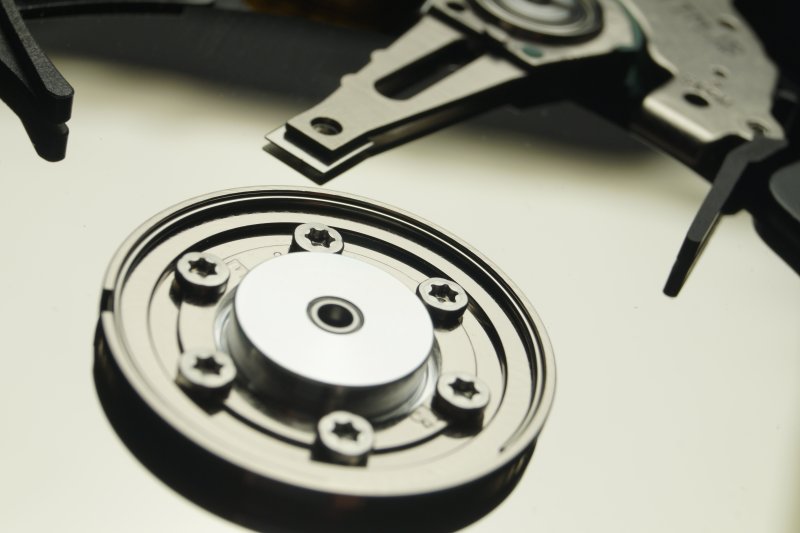

Moderne Festplatten ohne Spintronik nicht möglich

Spintronik ist dabei keine Spinnerei von Wissenschaftlern im Elfenbeinturm, sondern schon handfeste Realität. Die Grundlagen dazu wurden bereits 1987 nahezu gleichzeitig von dem Franzosen Albert Fert und dem Deutschen Peter Grünberg gelegt. Sie fanden heraus, dass es Materialen gibt, in denen der elektrische Widerstand davon abhängig ist, wie sich der Spin der bewegten Elektronen zu der magnetischen Ausrichtung im Material verhält. Dieser Effekt wird GMR (engl. giant magnetoresistance, dt. „Riesenmagnetwiderstand“) genannt.

Bei ihren Forschungen schichteten die Wissenschaftler zwei ferromagnetische Materialien, getrennt durch eine sehr dünne, nicht magnetische Schicht übereinander. Legt man nun eine Spannung an, dann können die Elektronen von einer Seite zur anderen tunneln. Sind die Spins auf beiden Seiten gleich ausgerichtet, dann erfolgt dieser Wechsel ohne großen Widerstand. Sind die Spins jedoch entgegengesetzt ausgerichtet, dann ist der Widerstand hoch. Diese verschiedenen Widerstände bilden in der Speicherschicht der Festplatte dann die Zustände 0 und 1 ab.

Der elektrische Widerstand und damit der binäre Wert der Zelle lässt sich durch ein Magnetfeld ändern. Einmal ausgerichtete Bereiche in einem Ferromagneten bleiben dabei sehr stabil. Die Information bleibt lange und auch ohne stromfressenden Refresh erhalten. Die Entdeckung führte unter anderem dazu, das heutige Computerfestplatten nicht mehr nur ein paar 100 MB Kapazität haben, sondern mehrere Terabyte. Fert und Grünberg erhielten für ihre Entdeckung 2007 den Nobelpreis für Physik.

Spintronik auch in Hochleistungs-Speicherchips

Eine Weiterentwicklung von GMR ist der Tunnel-Magnetowiderstand (TMR). Der TMR hat GMR mittlerweile in der Speichermedientechnologie ersetzt. Sein großer Vorteil: Es wird kein externes magnetisches Feld mehr benötigt. Die Technik nutzt nämlich den sogenannten Spin-Transfer aus.

Auch hierfür werden zwei magnetische Stoffe verwendet, die aber durch eine dünne Schicht eines Isolators – in der Regel ein Metalloxid – getrennt sind. Während die eine Schicht eine fixe Magnetisierung aufweist, ist die andere variabel. Um eine 0 zu schreiben, schickt man einen Strom von der fix magnetisierten Seite auf die variable Seite. Die Elektronen richten sich dann am Spin des Fix-Magneten aus und übertragen diesen Spin auf das variable Material. In der Folge sinkt der Widerstand. Um eine 1 zu schreiben, kehrt man den Strom um. Die Elektronen richten sich dann zwar auch nach dem Spin des variablen Magneten aus. An der Grenzschicht werden jedoch einige von ihnen reflektiert, ihre Spinausrichtung ändert sich. Das führt dazu, dass der Spin der variablen Schicht sich entgegen der fix magnetisierten ausrichtet: Der Widerstand steigt.

Dies Technik wird seit mehr als 10 Jahren in Hochleistungsspeicherbausteinen eingesetzt, etwa in MRAMs (magnetic random acces memory). Sie spart dabei, wie die französische Forscherin Julie Grollier zusammen mit ihren Kollegen in ihrem Paper Neuromorphic Spintronics ausführt, extrem viel Speicherplatz und Energie. So können Suchmaschinen mit einem um den Faktor 13,6 reduzierten Speicherbedarf auskommen, der Strombedarf sinkt um 86 Prozent. Auch bei der Geschwindigkeit liegt diese Architektur gewaltig im Vorteil. Die Anzahl der Taktzyklen für Speicherzugriffe gegenüber herkömmlichen Suchmaschinen sinkt um fünf Größenordnungen.

Noch exotisch: Skyrmionen als Speichermedium

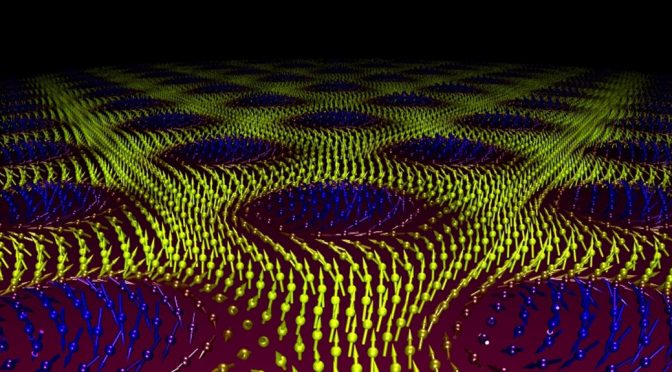

Eine weitere Idee zur Entwicklung von hocheffizienten Speicherchips ist die Nutzung sogenannter Skyrmionen als Speichermedium. Skyrmionen sind, stark vereinfacht erklärt, feststehende magnetische Wirbel, die sich wie ein Teilchen verhalten. Sie wurden erst 2013 nachgewiesen, aber bereits vor rund 60 Jahren vom englischen Physiker Tony Skyrme postuliert. Solche Strukturen sind sehr klein, aber trotzdem sehr stabil. Während man für ein magnetisches Speicherbit einer modernen Festplatte etwa eine Million Atome braucht, sind die kleinsten bekannten Skyrmionen in magnetischen Materialien nur etwa 15 Atome groß. Gleichzeitig benötigt das Verschieben der Wirbel 100.000 Mal weniger Strom, als das Verschieben magnetischer Speicherbits auf der Basis konventioneller magnetischer Materialien.

Speicher mit minimalem Energieverbrauch

Die Grundlagenforschung sucht nun fieberhaft nach Möglichkeiten, die exotischen Wirbel auch in praktischen Anwendungen zu nutzen. Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM), der Technischen Universität Dresden und der Universität zu Köln fanden heraus, dass die Wirbelstrukturen nicht nur gelesen, sondern mit Hilfe magnetischer Monopole auch gelöscht werden können. Ein erster wichtiger Schritt zu einem funktionierenden Speicher.

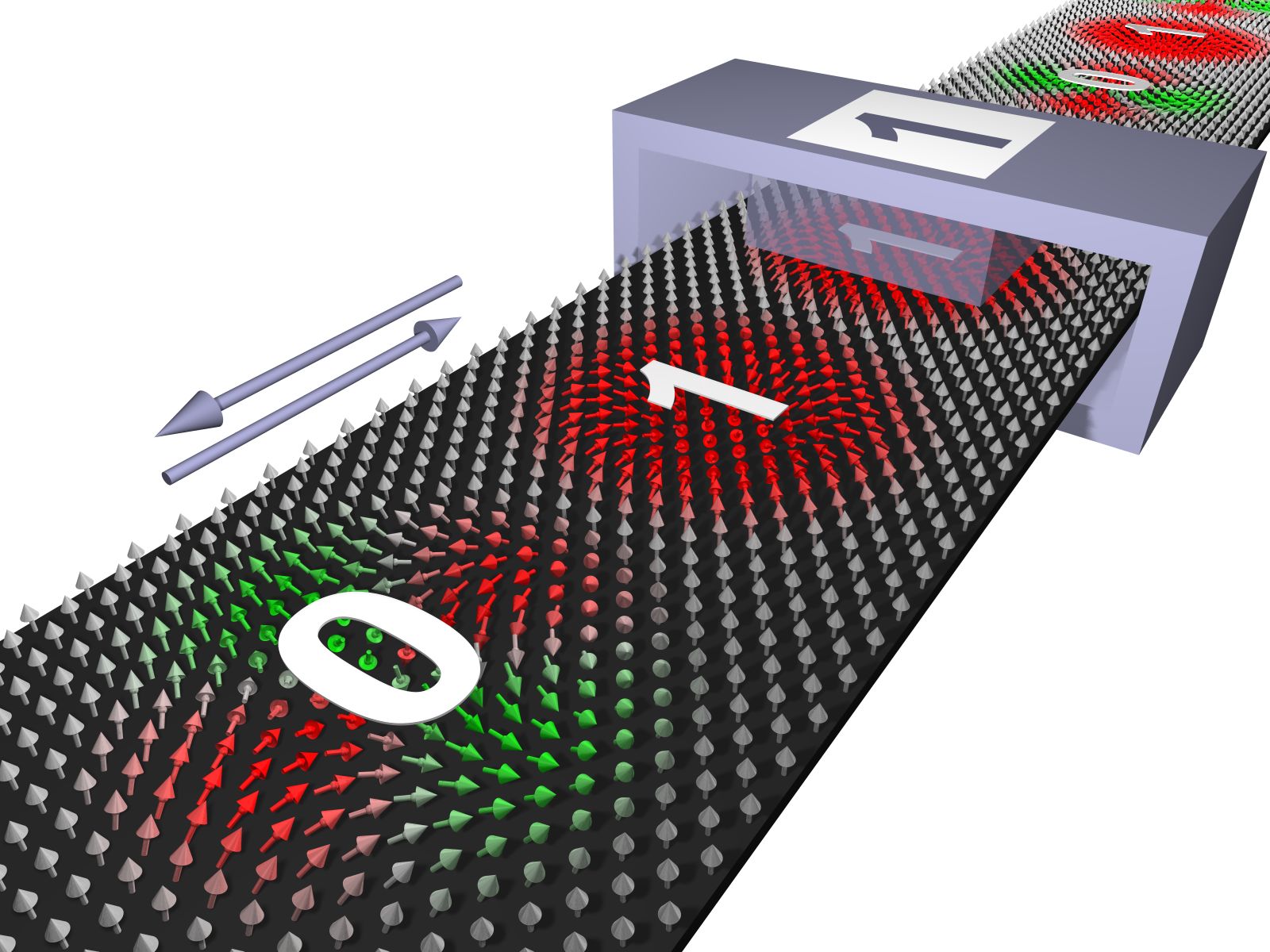

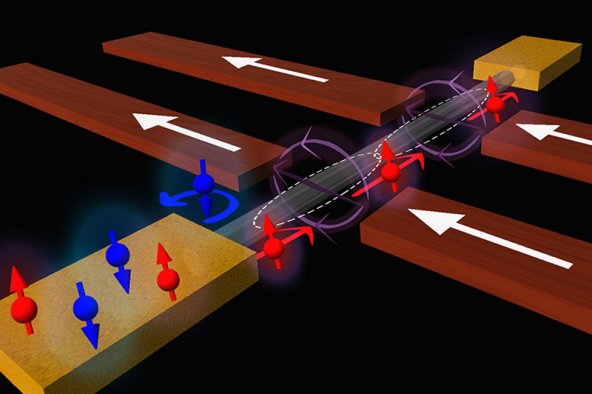

Weltweit, etwa am Forschungsinstitut in Jülich oder den Max-Planck-Instituten in Dresden und Halle versucht man, Skyrmionen und neuerdings auch ihre noch exotischeren Gegenparts, die Antiskyrmionen, für den Aufbau von Schieberegistern zu nutzen. Bei diesen sogenannten Race-Track-Speichern wird die Information in winzigen Abschnitten eines magnetisierbaren Nanodrahts gespeichert. Entscheidend sind dabei die Grenzen zwischen den Bereichen, die bei den Physikern „magnetische Domäne“ heißen. Ob sich die magnetische Orientierung dort ändert oder nicht, steht für die 1 oder 0 eines Datenbits. Die Domänen lassen sich mit kleinen Stromstößen im Draht vor- und zurückschieben, sodass sie einfach zum Schreib- und Lesekopf des Datenspeichers manövriert werden können.

Weil sich der Schreib- und Lesekopf dann anders als in heutigen Festplatten nicht mehr bewegen muss, würde die Datenverarbeitung in Speichermedien nicht nur weniger empfindlich, sondern auch schneller und sparsamer im Energieverbrauch. Solche Speicher können zudem gestapelt werden und haben dann dramatisch höhere Kapazitäten als gewöhnliche SSDs oder HDDs.

Neuer Spintronik-Baustein: Ventil für Elektronenspin

Aber Elektronik ist mehr als nur speichern – sie soll vor allem auch schalten. Denn auf dieser Funktion basieren Prozessoren, Controller und Co. Und auch hier ruhen große Hoffnungen auf der Spintronik.

Forscher und Forscherinnen der Uni Basel rund um Christian Schönenberger und Andreas Baumgartner haben zusammen mit Kollegen und Kolleginnen aus Pisa ein Ventil für Elektronenspins entwickelt. Es soll mehr Kontrolle über den Spin geben. Die Forscher platzieren dazu hintereinander zwei kleine Halbleiterinseln („Quantenpunkte“) auf einem Nanodraht und erzeugen mittels Nanomagneten Magnetfelder in diesen Quantenpunkten. Über ein externes Feld sind die Wissenschaftler in der Lage, diese Magnete getrennt zu kontrollieren. So lässt sich steuern, ob die Quantenpunkte Elektronen durchlassen, deren Spin nach oben (up) oder nach unten (down) gerichtet ist. Um bei zwei hintereinandergeschalteten Quantenpunkten einen Stromfluss zu ermöglichen, müssen die Quantenpunkte beide auf „up“ oder beide auf „down“ gestellt sein. Sind die beiden Quantenpunkte unterschiedliche orientiert, fließt kein Strom.

Spintronik: Die Zukunft der KI?

Die Spin-Effekte in der Praxis nutzbar zu machen, basiert in hohem Maße auf Materialforschung. Eines des vielversprechendsten Materialien sind die sogenannten Graphene. Graphene sind wabenförmige, 2-dimensionale Strukturen aus Kohlenstoff-Atomen. Aus diesem Stoff lassen sich kleine spintronische Zylinder herstellen, die Durchmesser von nur 10 Millionstel Millimeter aufweisen. Das Besondere daran: Man kann die die Spinbauteile so konfigurieren, dass ihr Verhalten Nervenzellen im Gehirn ähnelt. Die Nano-Röhren entsprechen dabei den Neuronen, die Übertritte der Elektronen den Synapsen. In diesen Übergängen lässt sich dann ein Programm kodieren, das fest gespeichert wird. Der Fachbegriff heißt hier Neuromorphic Computing. Wird auf diese Weise zum Beispiel eine KI kodiert, ist diese dann stets für eine bestimmte Aufgabe optimiert. Soll sie eine andere Aufgabe lösen, kann das Programm aber „überschrieben“ werden. Der große Vorteil im Alltagsbetrieb: Solange dasselbe Programm beibehalten wird, gibt es keine Ladezeiten.

Julie Grollier und ihr Kollege Damien Querlioz haben einen auf diesem Prinzip basierenden Nanocomputer aufgebaut und getestet. Er hatte lediglich 400 „Synapsen“ und arbeitete im Gegensatz zum Gehirn noch sequenziell. Seine Aufgabe: Er sollte gesprochene Zahlen erkennen, unabhängig vom Sprecher. Das Experiment glückte: Die Erkennungsrate lag bei 99,6 Prozent.

Weitere Grundlagenforschung notwendig

Noch ist Spintronik ihren Kinderschuhen allerdings nicht entwachsen. So suchen Forscher zum Beispiel immer noch nach Möglichkeiten, die verlustreiche Elektronenwanderung zu vermeiden. Sie forschen an Materialien, die die Spininformation in sogenannten Spinwellen weitergeben können. So arbeitet beispielsweise Mathias Kläui von der Universität Mainz mit Eisen-III-Oxid. Das Material soll für die Informationsübertragung innerhalb des Computerchips sorgen und so die Hitzentwicklung deutlich reduzieren. Das funktioniert auch schon: Die Wellen können über einige Dutzend Mikrometer wandern. Aber nur bei Temperaturen unter minus 70 Grad Celsius.

So zumindest der Stand von vor drei Jahren. Anfang 2021 hat Dmitrii Khokhriakov, Doktorand an der Chalmers University of Technology in Göteborg, eine Lösung vorgestellt, die Graphene mit Layern aus sogenannten topologischen Isolatoren (TI) kombiniert. TI sind Stoffe, die nur an ihrer Oberfläche leiten. Hier überbrücken die Spinwellen zwar nur 10 Mikrometer – aber das dafür auch bei Zimmertemperatur.

Die Forschung läuft auf Hochtouren – und unter Experten herrscht weithin Einigkeit, dass Spintronik der klare Nachfolger der heute verbreiteten Mikroelektronik sein wird. Unbeantwortet ist eigentlich nur noch die Frage, wann.