Aufmacherbild: (C) Pixabay

Autoren: Cornelia Schmid, René Wagner

Es ist nur ein kleiner Pikser für den Patienten, könnte aber ein entscheidender für die Menschheit sein – Google, erfahren mit großen Datenmengen, marschiert in Richtung Digitale Medizin. Und ist dabei nicht allein. Forschungsinstitute sehen in Big Data die Zukunft bei der Behandlung von Krebs, HIV, Alzheimer & Co.

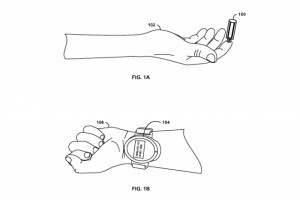

Ein kürzlich zum Patent angemeldetes Blutentnahme-System von Google ist ein Paradebeispiel dafür, wie man die virtuelle mit der echten Welt so verknüpft, dass alle profitieren. Es liefert Daten für die medizinische Überwachung, während es bequem am Handgelenk getragen wird.

Google Watch mal anders

Der „Pikser“ beim Blutentnahme-System von Google ist übrigens so winzig, dass man ihn im Grunde gar nicht spürt:

Mittels Düse und konzentriertem Gas-Impuls wird ein Mikropartikel sozusagen in die Haut „geschossen“ und so ein winziger Kanal geschaffen, über den das Blut austreten kann. Google hat das System so miniaturisiert, dass es in kleine portable Geräte passt. So könnte etwa am Handgelenk ein Messgerät wie eine Armbanduhr angebracht sein, mit dem ein Diabetiker statt der Zeit eben regelmäßig seinen Blutzuckergehalt im Blick behält. Was das mit Big Data zu tun hat? Ganz einfach. Würden die vom Gerät gesammelten Daten freigegeben, könnten sie in große Gesundheitsstudien einfließen.

Die Musketier-Philosophie

Die Daten eines einzelnen könnten dann also allen zugutekommen und durch diese gesammelten Daten von allen könnte wiederum dem einzelnen Patienten geholfen werden. Natürlich wird das Thema Datenschutz hierbei eine ganz große Rolle spielen müssen. Aber das ist ein eigenes Thema, das für Forscher zunehmend relevant wird. Lassen wir das für den Moment außen vor.

Große Datenmengen erfassen, speichern, verknüpfen, analysieren und visualisieren – Big Data eröffnet im medizinischen Bereich ein riesiges Potenzial. Wenn hier Daten, die bisher scheinbar nichts miteinander zu tun hatten, intelligent verbunden und ausgewertet werden, erreichen die Ergebnisse eine völlig neue Qualität.

Einmal Chemo bitte

Stellen Sie sich bitte kurz folgendes vor: Sie sind mit drei Freunden in der Wüste unterwegs und kurz vor dem Verdursten. Sie finden vier kleine Flaschen und jeder wählt eine für sich aus. Als sie alle gleichzeitig ihre Flaschen leer trinken, merken Sie: In nur einer dieser Flaschen ist Wasser. In den anderen drei ist Essig. Nur eine Person konnte ihren Durst stillen. Die anderen drei sind immer noch am Verdursten. Fair? Hätten Sie gerne die Flasche mit dem Wasser gehabt? Oder fragen Sie sich was diese Geschichte jetzt eigentlich soll? Na gut. Sprechen wir über medizinische Fakten.

Das heißt drei Viertel – ganze 75 Prozent – sind nicht erfolgreich. Für 3 von 4 Patienten in Behandlung bedeutet das also all die unschönen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Haarausfall erdulden zu müssen und am Schluss genauso besch … krank da zu stehen wie am Anfang.

Was wenn Big Data dazu beitragen könnte, dass in allen Flaschen Wasser ist?

Die richtige Behandlung finden

Ein Beispiel dazu aus Deutschland: Das bereits erwähnte Hasso-Plattner-Institut (HPI) für Softwaresystemtechnik hat die sogenannte „Drug Response Analysis“ entwickelt, die nur wenige Minuten Zeit braucht, um aus großen Datenbanken die potenziell wirksamste Chemotherapie auszuwählen – individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten. In die Entscheidung fließen Aspekte aus verschiedenen Quellen ein: Krankengeschichte, genetische Merkmale des Tumors, Signalwege der Zellen, Reaktionen auf Medikamente, Ergebnisse internationaler Studien, Therapiepläne aus Leitlinien … Unmengen an Material also, das ein einzelner behandelnder Arzt niemals vollständig berücksichtigen könnte. Wobei das natürlich nicht bedeutet, dass der Arzt nicht nach wie vor seine Erfahrung mit einbringen würde. Das HPI will mit seinem Tool allerdings den bisher mühsamen und langwierigen Entscheidungsprozess entscheidend beschleunigen.

Millionen Daten können helfen

Wie das aussehen könnte, zeigt das folgende Video des HPI. Es berichtet über ein Symposium im Sommer 2015, bei dem sich Fachleute aus der Informatik und der Medizinwelt zu Schnittstellenthemen wie computergestützter Krebsbehandlung oder Fortschritten bei HIV-Therapien austauschten. Angesprochen wird im Video auch das Forschungsprojekt: Eine intuitiv zu bedienende Software, die es Ärzten erlaubt, aus einer Reihe von Therapien genau jene herauszufiltern, die die höchste individuelle Heilungschance verspricht. Die persönlichen Patientendaten werden dazu in Echtzeit mit Millionen medizinischer Wissens- und Erfahrungsberichte verglichen.

Trend zur Personalisierung

Stichwort Persönliche Daten. Wollen die Menschen ihre Daten überhaupt sammeln und zur Verfügung stellen? Im Auftrag der Deutschen Apotheker- und Ärztebank wagte das Trendforschungsinstitut 2b AHEAD einen Blick in die Zukunft: Die Studie zum Thema „Personalisierte Medizin der „Zukunft“ kommt zu dem Schluss, dass die Erhebung von Daten mit dem Smartphone in 15 Jahren Standard sein wird.

„Die Menschen sammeln keine Daten,

um sie später wieder zu löschen.“

Michael Carl, Studiendirektor beim Trendforschungsinstitut 2b AHEAD

Könnte das dann in Konsequenz bedeuten, dass wir unseren Arzt gar nicht mehr sehen müssen? Weil wir nicht erst behandelt werden, wenn wir bei ihm auftauchen, weil wir Beschwerden haben, sondern er sich auf Basis unserer Daten schon vorab präventiv bei uns meldet? So in etwa zeichnet es zumindest die Studie: „Wehwehchen würden bereits vor ihrem Entstehen erkannt und durch eine ausgeglichene Ernährung, mehr Sport oder bestimmte Medikamente im wahrsten Sinne des Wortes im Keim erstickt – alles auf Grundlage von Daten, die der Patient tagtäglich über sich sammelt und an die Praxis schickt. Gekoppelt mit weiteren Wearables wie etwa Blutmessgeräten wird das Smartphone zur handgerechten Gesundheitsakte.“ Da der Patient dann selbst über die entscheidende Menge an Daten verfüge, werde er zum „Gesundheitskunden“, heißt es in der Trendstudie.

Wir nehmen die Gesundheit selbst in die Hand

Gesammelt wird übrigens auch heute schon fleißig: Wie die Welt schon 2014 berichtete gab es dem Branchenverband Bitkom zufolge schon seinerzeit bereits mehr als 70.000 Apps, die medizinische Daten verarbeiten. Eine der bekannteren ist „Runtastic“, die bei der gesunden Lebensführung hilft. Und die App „Glow“ soll beispielsweise vor dem Ausbrechen schwerer Krankheiten warnen, während sie gleichzeitig die Gesundheitskosten senkt.

Wir haben unsere Gesundheit möglicherweise also schon im wahrsten Sinne des Wortes selbst in der Hand – mit dem Smartphone. Und auch dies ist sicherlich erst der Anfang. Immerhin arbeitet Google bereits heute mit Unternehmen zusammen, um den Blutzucker eines Menschen über Kontaktlinsen oder Hightech-Pflaster zu messen. Vielleicht lesen Sie also schon bald auf Intelligente-Welt.de die Überschrift „Google will Blut, Schweiß und Tränen.“